いままで沢山のパソコンをセットアップしてきた中で、効果的と思われるパソコン高速化の方法をご紹介致します。

ここでの高速化は、常用するにも差し支えるレベルの古いパソコン向けのものです。

お金を掛けず、設定だけで高速化を目指します。

Windows 7世代なら、まだまだ使えますよ。

Windows10への無料アップグレードもまだ出来ます(2020/8現在)

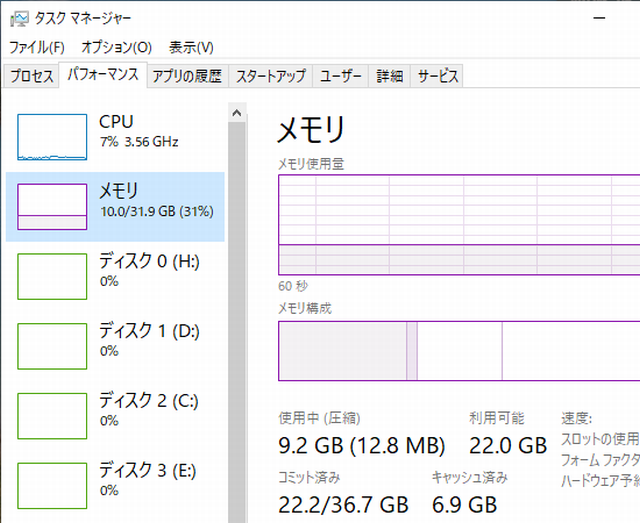

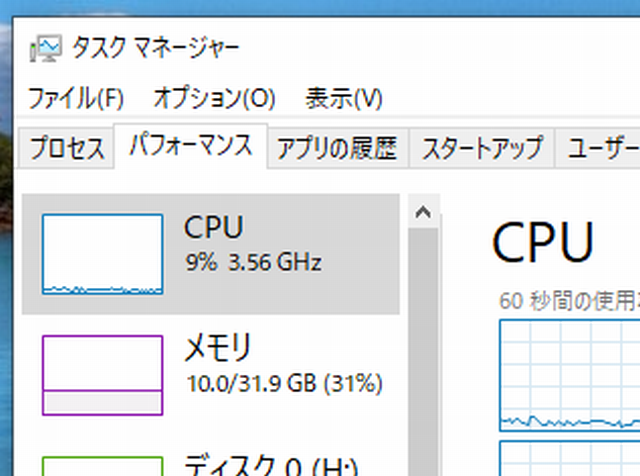

遅い原因

ほとんどの場合、メモリ不足か、ハードディスクに由来します。

メモリは増設すればなんとかなりますが、ハードディスク(記録媒体)だと、どうしようも無いのが現状で、そもそもハードディスクが遅いのです。

これをSSDに換装するのが、最もな近道となりますが、溜め込んだ資産を引っ越しするのは、相応のリスクがあります。

設定等で回避

お金を掛けず、設定だけで対策を行います。

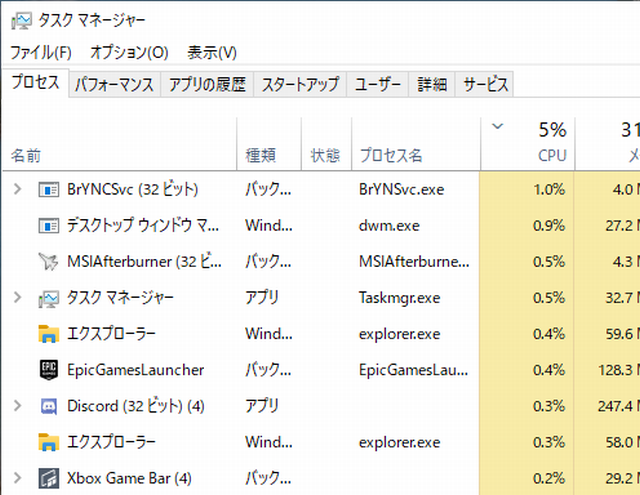

なるべく、ハードディスクにアクセスする頻度を下げるようにします。

OSやアプリの裏処理でハードディスクを操作する部分を無効化して、体感的な向上を目指します。

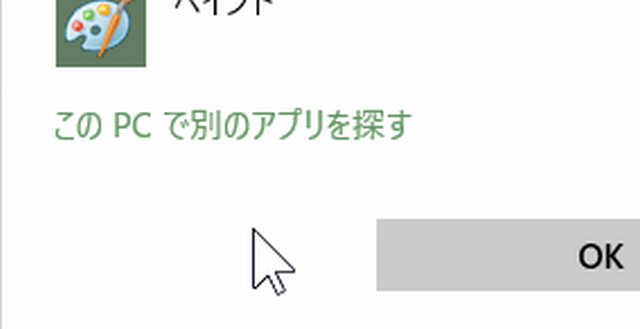

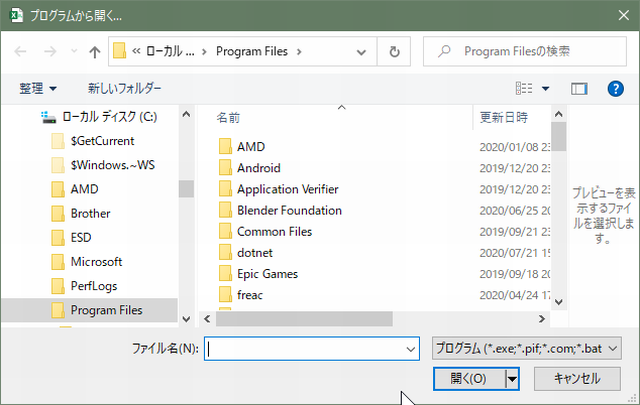

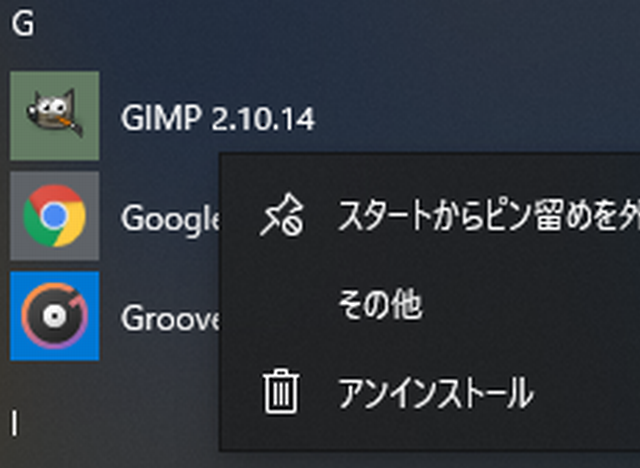

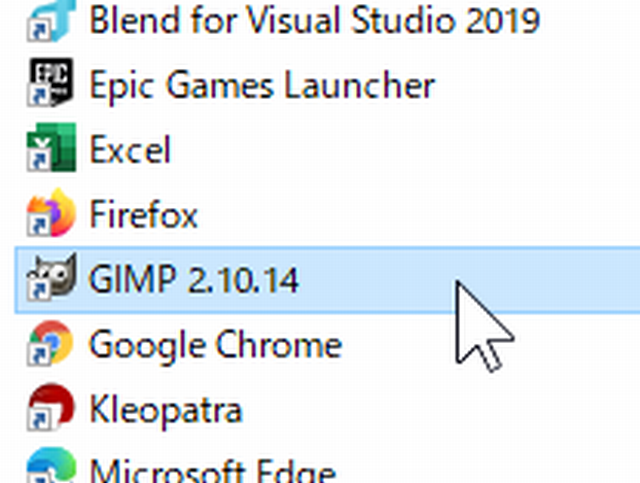

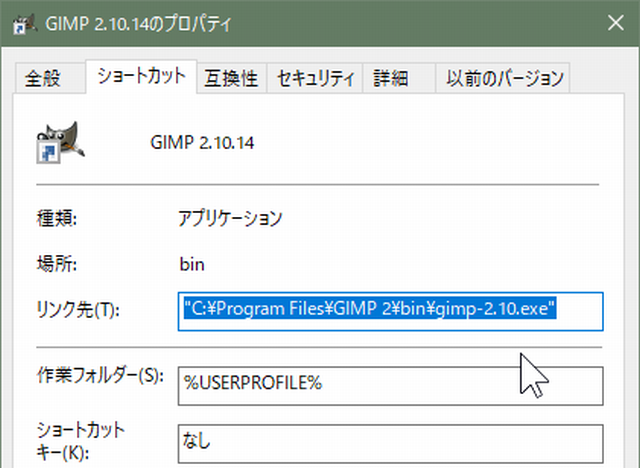

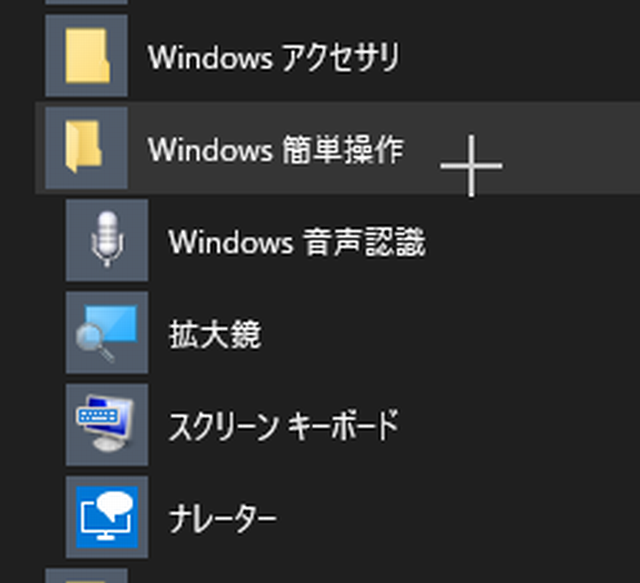

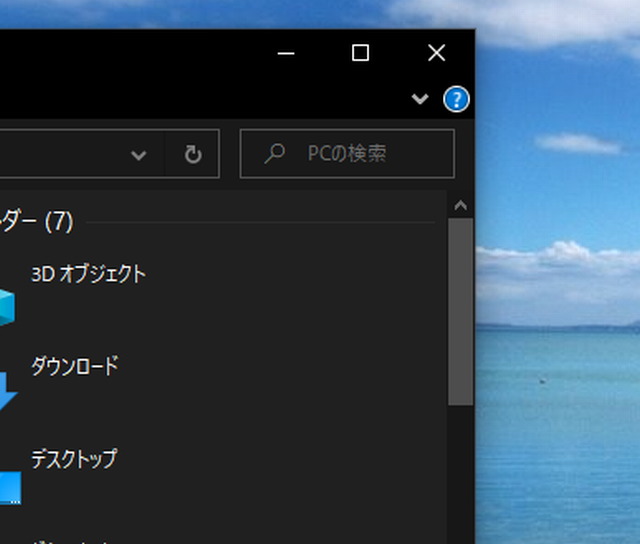

使わないアプリケーションを削除

てっとり早いのが、アプリケーションの削除になります。

日本メーカー製パソコンの場合は、使わないアプリケーションが沢山入ってる事でしょう。

顕著なのが、起動時の重さになります。

各アプリが、バージョン更新のためのアクセスを行ってるでしょうし、無駄なメモリ消費も削減できます。

OneDriveの無効

マイクロソフトのクラウドストレージのOneDrive、使って無い方結構いらっしゃるのではないでしょうか。

起動時の重さの原因の一つになります。

自動デフラグの無効

ハードディスク内を綺麗で整列された状態に処理してくれるデフラグという処理を、定期的に実行されるようになっています。

久しぶりにパソコンを立ち上げたら、遅くて使い物にならないという、アレになります。

これを手動で行うという事を前提に、無効化する事でも高速化が出来ます。

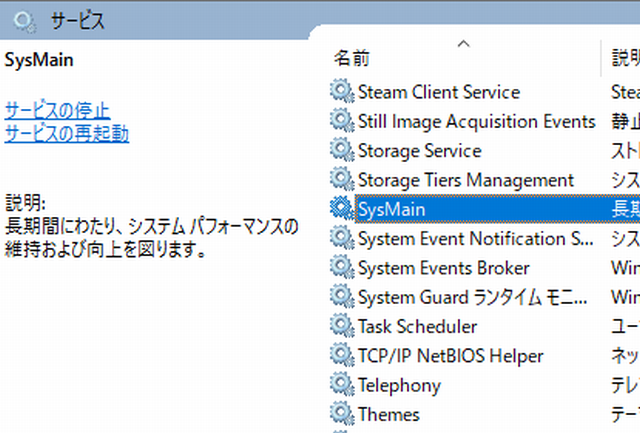

先読みの無効

予めデータを先読みして、速く処理できるようにするスーパーフェッチという機能があります。

一見良さそうに思えますが、人間の予想を100%的中出来はずも無く、どっちかといえば足を引っ張ってる印象すらあります。

可能であれば、この機能も無効にします。

SysMainサービスを停止させます。

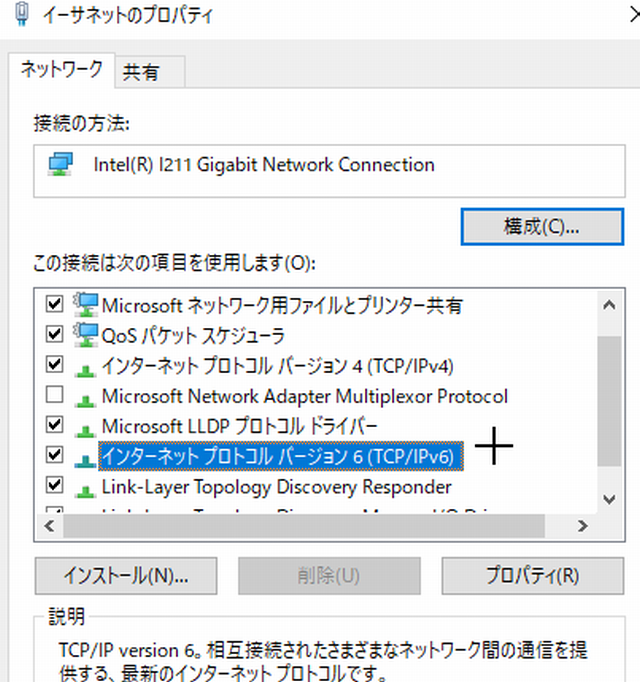

IPv6プロトコルを無効

今の時代にそぐわないのですが、ネットのIPv6サービスを無効化すると、高速化する事ができます。

IPv6が有効になっていると、いくつかのサービスが並行して稼働する事に由来するらしいのですが、正確な所は分かっておりません(すみません)

ウィルス対策ソフトは不要!

無責任なタイトルになってしまいましたが、ほとんどのケースにおいて、ウィルスというよりも、マルウェア(広告まがいの悪さ)に感染してる方が見受けられます。

ウィルス対策ソフトでは、このマルウェアを検知できず、そのまま動作しています。

ウィルス対策ソフトが動作してるだけで、パソコンの能力のほとんどを持っていかれてしまうため、結果、遅くて使い物にならないという事になっています。

おかしなソフトウェアを入れない!変なウェブサイトには接続しない!と日頃から気を付ければ、そもそも不要な代物なのです。

Windows10からセキュリティソフトが内蔵しているので、早めにこちらにアッググレードする事をオススメします。軽くて評価が高く、無料で利用出来ます。

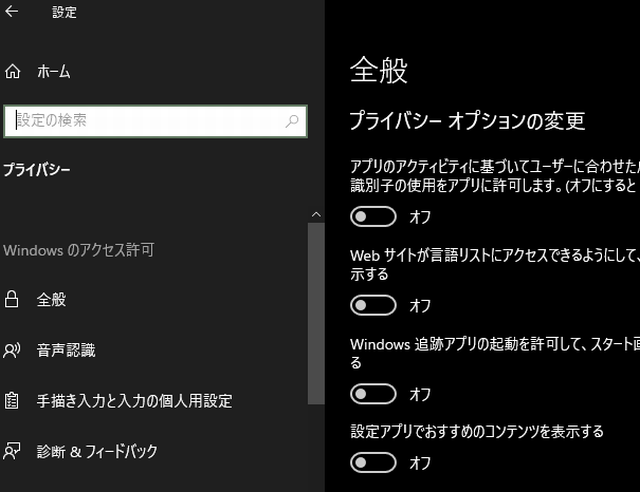

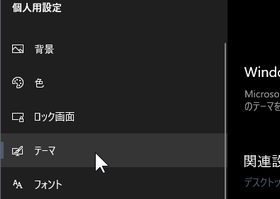

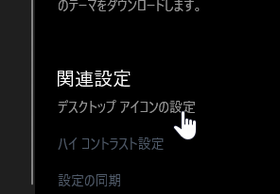

ポリシーの変更

アプリのポリシーを変更する事で、セキュリティ向上や(僅かな)高速化に繋がります。

裏処理の余計な動作を全て無効化します。

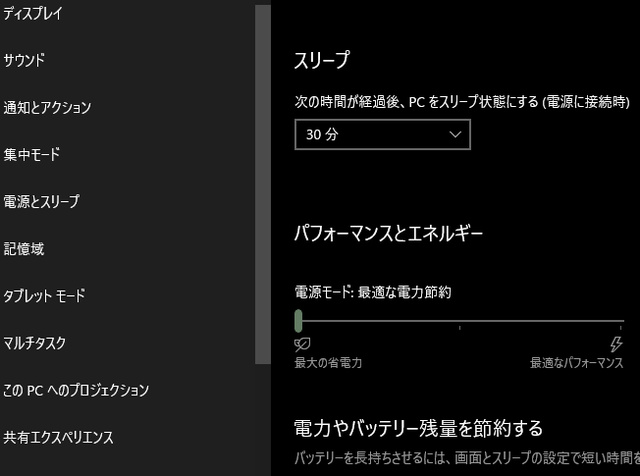

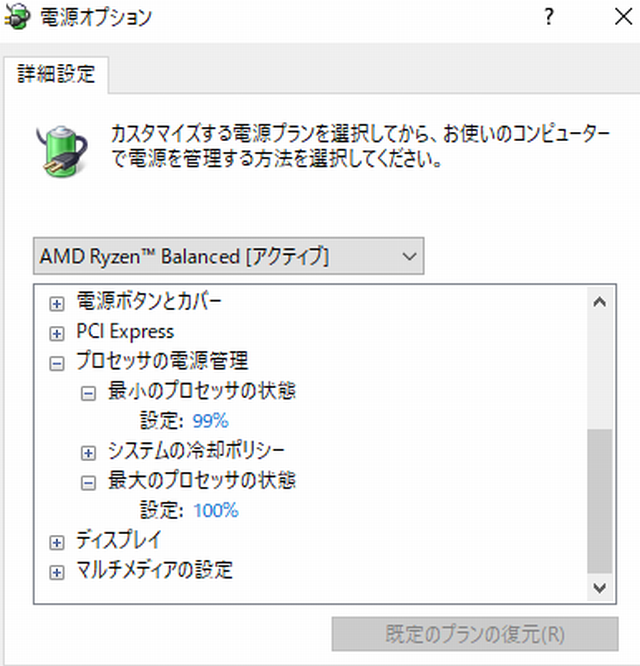

常に最高速度で!?

電源の設定で、省エネとなっている場合があります。

発熱や電気代を気にしなくても良い方なら、電源設定で、常にパフォーマンスが出るように設定すると良いでしょう。

詳細設定まで行くと、プロセッサ(CPU)の最小と最大値の設定が行えます。

また、ハードディスクを常に回転させてる状態にする事でも、高速化を図れます(回転を止める事で省エネになるため)