余ったテレビやモニター、パソコンなどを再利用して、屋内向けの電子看板はいかがでしょうか?

ご提供するのは、当方で自社開発したソフトウェアのみとなりますので、一番安価でのご提供が可能で御座います。保守・ランニングコストは不要で御座います。

利用例

既に色々な活用事例が御座いますが、以下のような場合などイメージしていただけると理解しやすいかと思います。

- 生産現場での計画や進捗、在庫などリアルタイム表示

- 一般小売店舗でのお客様向けの案内

- 流通現場などで庫内状況の表示

- 教育現場での補助資料表示

- 営業スタッフの目標や成績スコアの表示

- 全営業所の勤怠や稼働スタッフの表示

カスタマイズも当社で承れます。

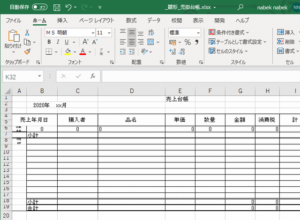

インターネットや社内システムとの連携動作、ExcelやAccessとの連動なども容易で御座います。

スタッフの無駄な報告・確認作業を減らして、現場の生産効率を上げる事ができます。

導入事例

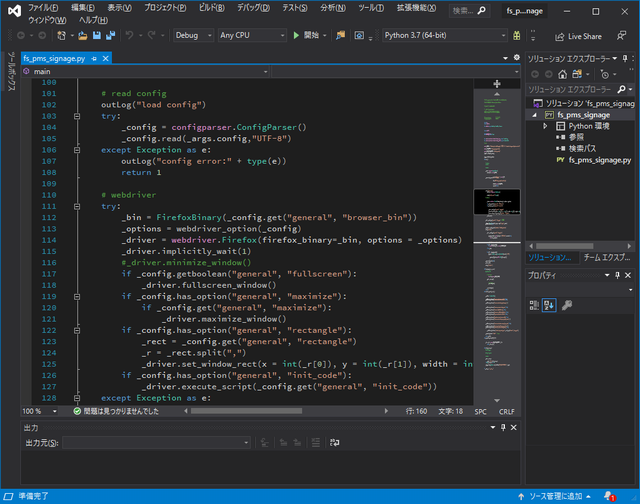

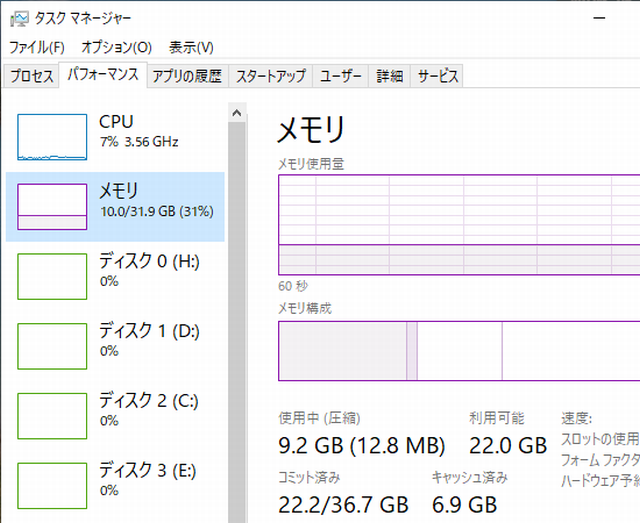

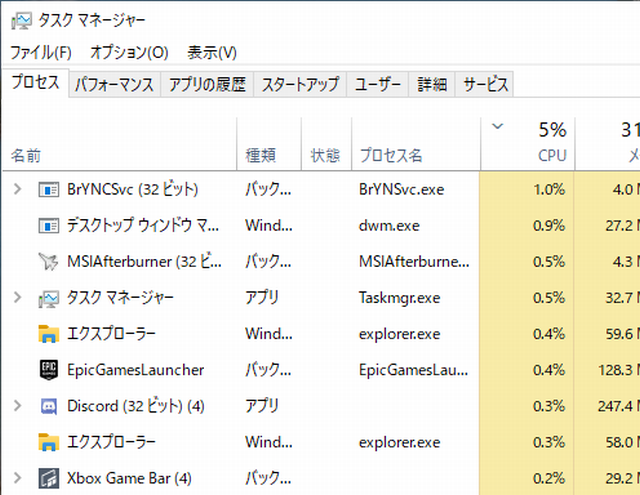

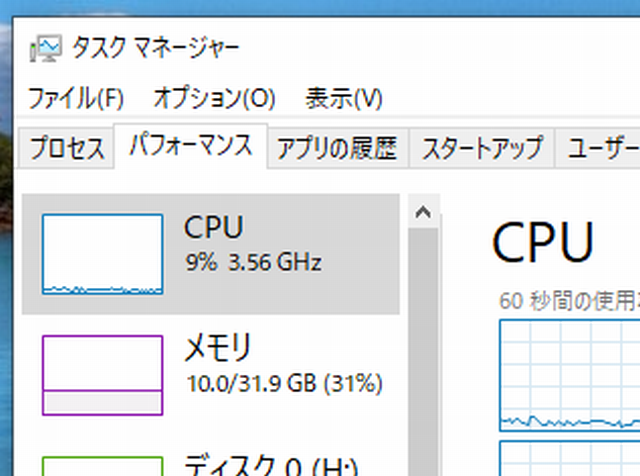

実際の導入事例(2020年8月)

縫製工場様の生産状況のリアルタイム表示をしています。

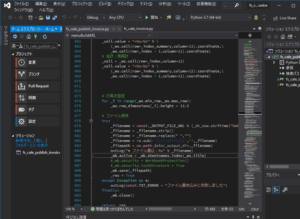

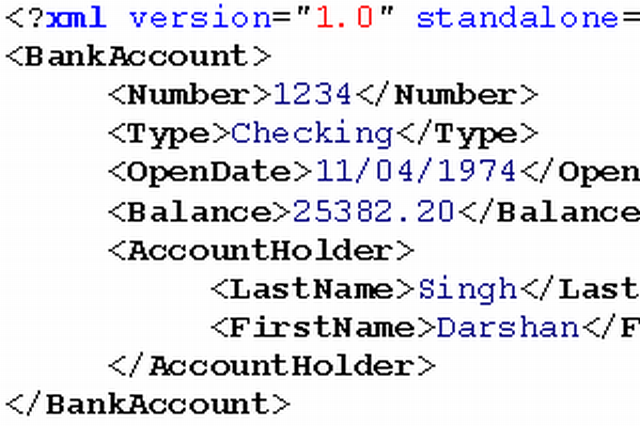

データの取得部分は、Excelファイルから抽出しており、この部分は独自に開発致しました(Python利用)

モニターやPC等はお客様にてご用意頂き、安価にて実現致しました。

機能

高度なウェブベースのコンテンツが表示できますので、文字や写真はもちろんの事、ビデオ・動画やウェブサイトの表示も可能で御座います。

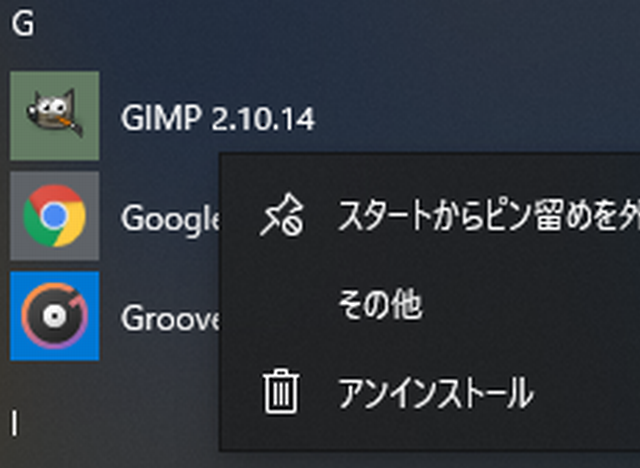

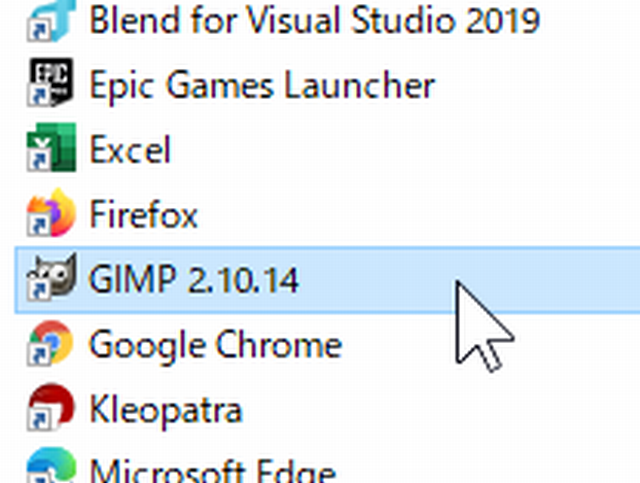

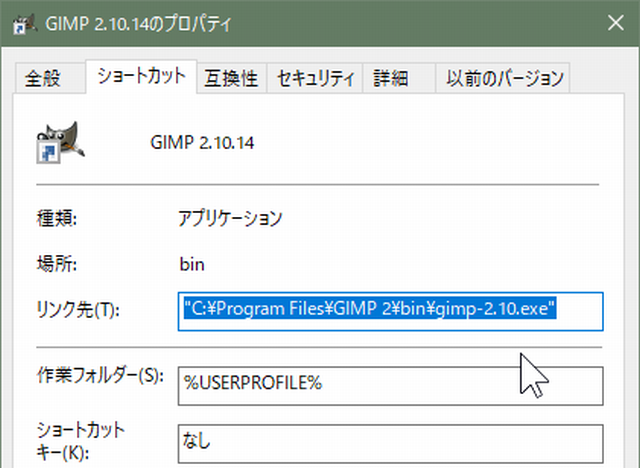

※ウェブブラウザのFirefoxをベースに動作

そのため、デジカメ等で撮影したそのままのファイルをコピーするだけとなります。

コピーされたファイルを、順に繰り返し表示していきます。

※スケジュールを要する場合は、別途ご連絡ください。容易なものは、無料にてご対応

※ウェブベースのため、お付き合いのあるウェブ制作会社等にコンテンツ制作依頼する事も可能

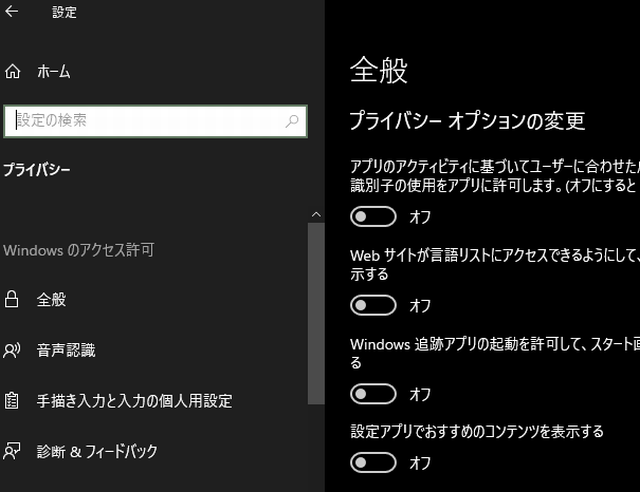

セキュリティ

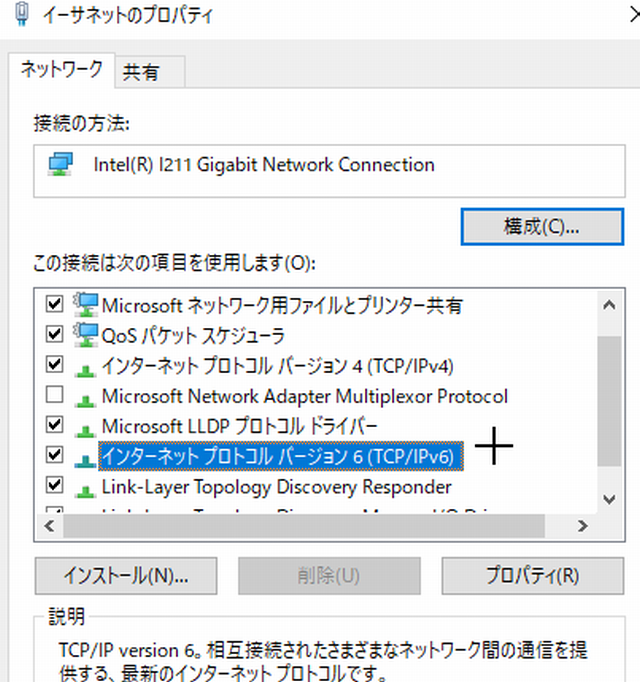

全てオープンソース(設計図が全て公開されている)で構築されたものとなりますので、セキュリティ的にも安心してご利用頂けます。

また、全てワンパッケージで収まっており、インターネット環境が無くても動作致します。

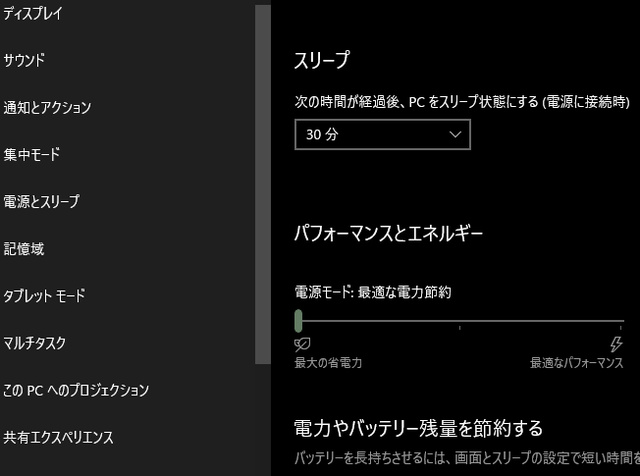

使い方

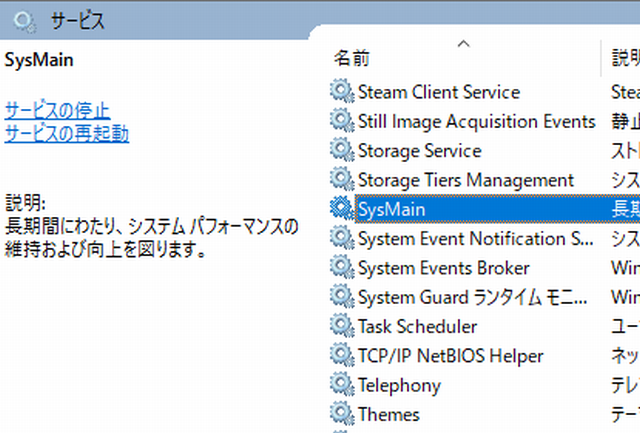

パソコンとテレビ・モニターの電源を入れるだけで自動的に電子看板として動作致します。

終了時は、パソコンをベースにしている場合、パソコン通常と同じ手順で終了して頂く必要があります。

Raspberry PIの場合は、そのまま電源を落として頂いて構いません。

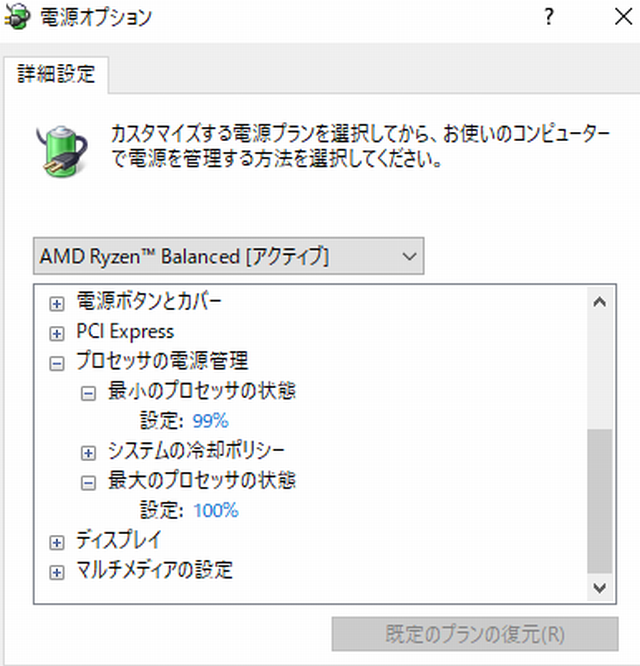

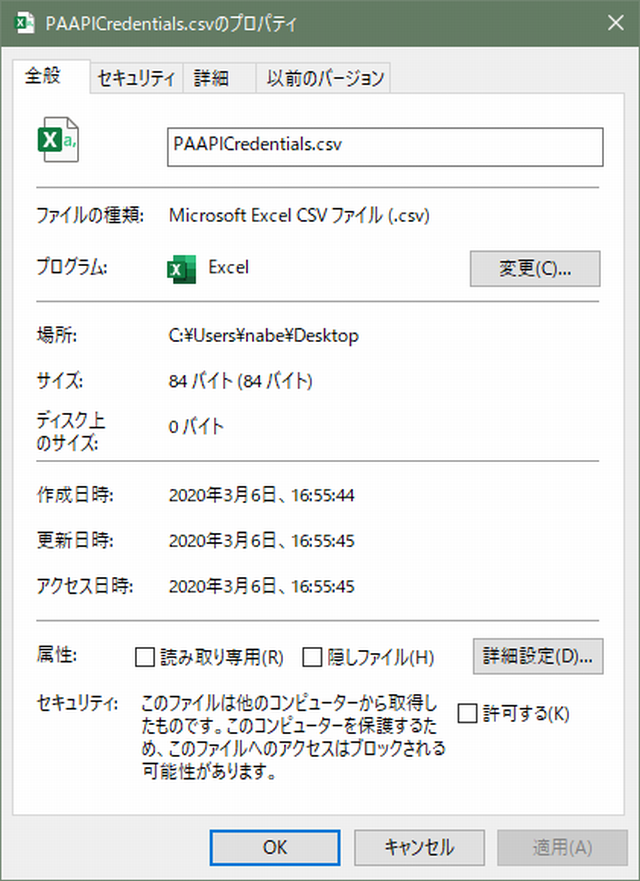

セットアップ

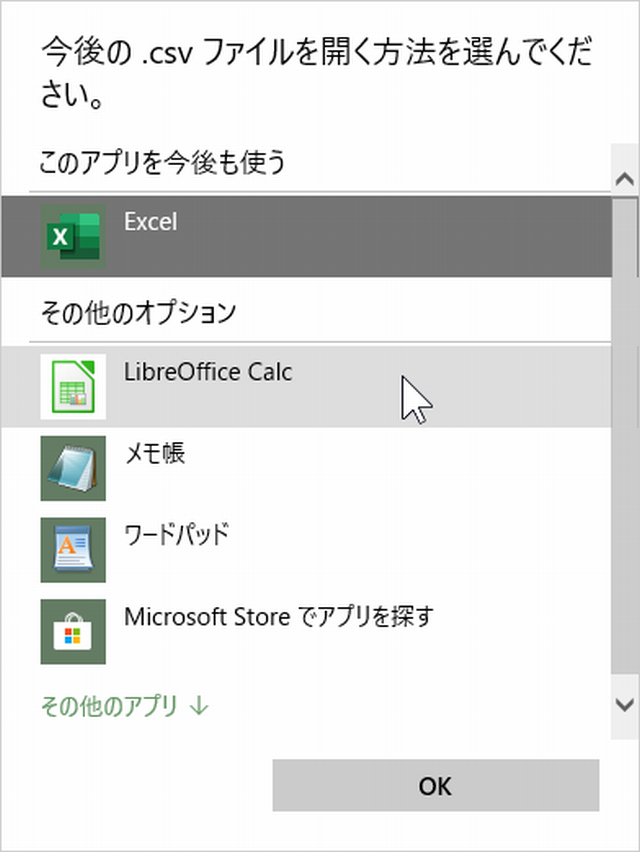

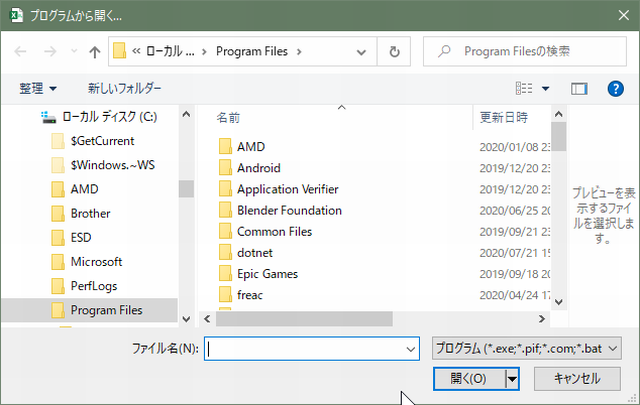

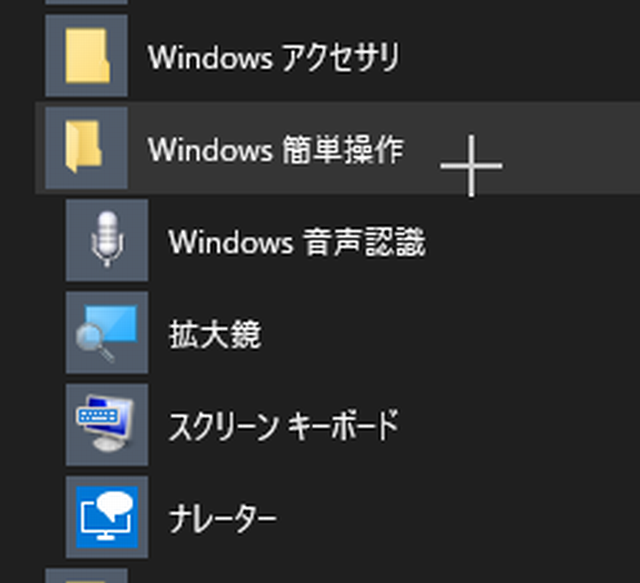

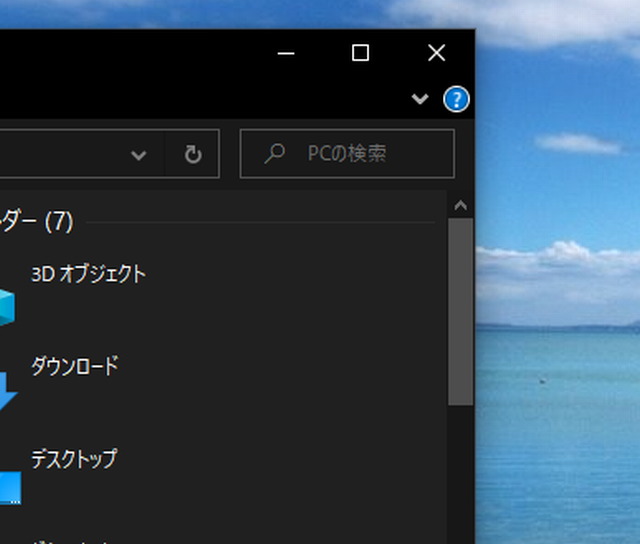

Pythonで動作するため、WindowsやLinux、Mac/OS Xにて動作致します。

中古パソコンなどで、初期化してしまいOSが無い場合でも、Linuxを利用する事で、無償でセットアップが可能になります。

テレビ(又はPC用モニター)は、HDMI端子が必要になります。

ご不安でしたら、有償サポートもご用意しております。

また、後述するRaspberry PI(超小型・IOTマシン・数千円)を当方にてセットアップした状態でお送りする事も出来ます。

価格

ソフトウェア1台辺り 3,000円(税込・買い切り)

メール添付にて、お送り致します。必要なセットアップはお客様にて実施ください(有償サポート有り)

PCセットアップ費用 5,000円から(必要な場合・持込みの場合)

表示するコンテンツの作成が必要な場合は、コンテンツによって別途ご請求致します。

コンテンツ制作1件 1,000円から(別途継続契約有り)

訪問セットアップや保守サポートが必要な場合は、別途実費ご請求となります。

Raspberry PIセットアップ

パソコンをご用意できない場合は、こちらでRaspberry PIを利用した電子看板のご提供が出来ます。

Raspberry PI財団(イギリス)のもので、Linux OSが動作する小さなコンピュータになります。

低消費電力で、モバイルバッテリー(USB・5V・2.5W)で動作します。

当方で、こちらにセットアップした状態で、お送りする事ができます。テレビ・モニターのみご用意ください。

本体+セットアップ料金

1台辺り 9,500円+3,000円(税・送料込み)

内訳:本体・ケース・電源・メモリカード・各種ケーブル・両面テープ・セットアップ費用・送料、ソフトウェア料金

※写真では、Raspberry PI Zero WHとなっておりますが、お送りするのはRaspberry PI4(2GB RAM版)又はRaspberry PI3A+となります(本体料金が変わります)